14. Oktober 2025

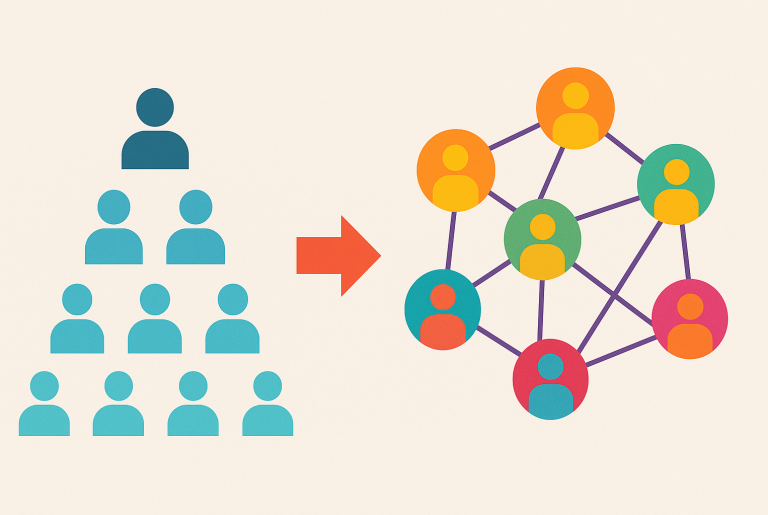

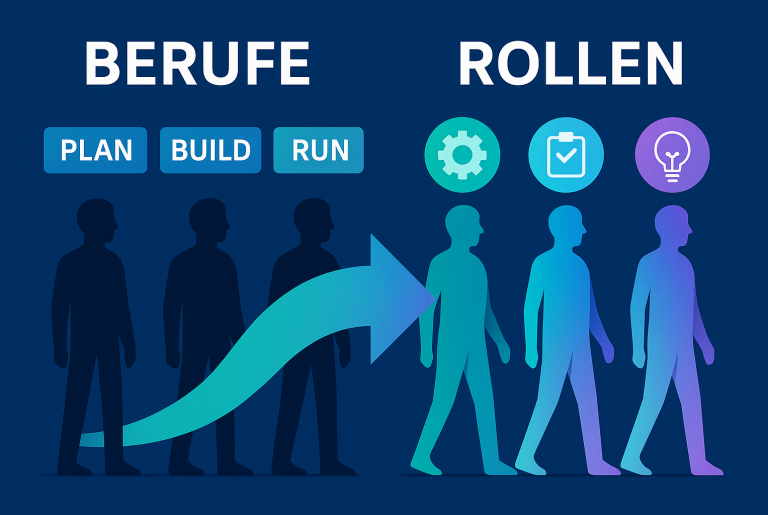

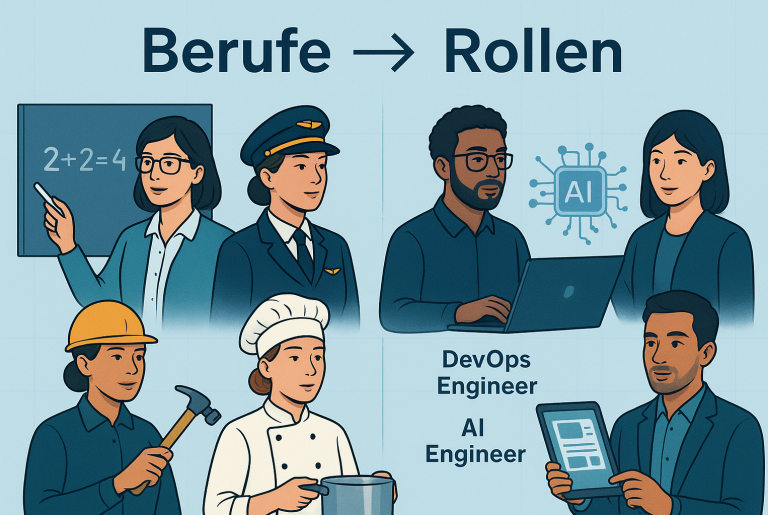

Vom Beruf zur Rolle: Deshalb ist ein Umdenken nötig

In einer dynamischen Arbeitswelt lassen sich Aufgaben kaum mehr starr nach Berufen oder fixen Stellen zuschneiden. Stattdessen gewinnen Rollen an Bedeutung – flexibel, kontextabhängig und auf konkrete Verantwortlichkeiten und Kompetenzen ausgerichtet. Besonders in der IT, wo agile Arbeitsmodelle wie Scrum oder SAFe weit verbreitet sind, ist dieses Rollenverständnis zentral. Auch das swissICT-Standardwerk Berufe der ICT heisst deshalb neu Rollen der ICT.

Doch mit neuen Strukturen entstehen auch neue Begriffe. Das nachfolgende Glossar schafft Orientierung: Es erklärt zentrale Begriffe rund um moderne Arbeitsorganisation – von agilen Rollen über Skills-Management bis zur RACI-Matrix.

-

Beruf

Ein überbetrieblich definierter Tätigkeitsbereich mit spezifischer Ausbildung, Qualifikation und gesellschaftlicher Anerkennung. Beispiele: Lehrer:in, Elektriker:in, Pilot:in. Merkmale: oft durch Ausbildungsordnungen geregelt, gesellschaftlich anerkannt und übertragbar zwischen Organisationen.

-

Rolle

Ein Set an Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Erwartungen, das einer Person in einem bestimmten Kontext zugewiesen wird. Rollen sind kontextabhängig, können sich verändern und sind nicht zwingend an einen bestimmten Beruf gebunden. Während der Beruf eine formale, oft staatlich anerkannte Tätigkeit beschreibt, ist die Rolle flexibler und beschreibt das konkrete Wirken innerhalb eines Systems.

-

Arbeitsmodell

Strukturen und Rahmenbedingungen, wie Arbeit organisiert und durchgeführt wird. Beispiele: Vollzeit, Teilzeit, Homeoffice, Gleitzeit, Jobsharing, 4-Tage-Woche, agile Arbeitsmodelle (Scrum, Kanban).

-

Agile Rollen

Rollen, die in agilen Arbeitsmethoden wie Scrum oder SAFe definiert sind. Beispiele: Product Owner (verantwortlich für das Produkt-Backlog), Scrum Master (unterstützt das Team bei der Anwendung agiler Prinzipien), Agile Team Member (entwickelt Lösungen im cross-funktionalen Team).

-

Linienorganisation

Klassisches hierarchisches Organisationsmodell mit klaren Weisungs- und Kommunikationswegen. Merkmale: klare Zuständigkeiten, effizient, aber wenig flexibel.

-

Matrixorganisation

Organisationsform, bei der Mitarbeitende zwei oder mehreren Vorgesetzten unterstellt sind (z. B. fachlich und disziplinarisch). Ziel: Kombination von Fach- und Projektverantwortung. Herausforderung: Klärung von Zuständigkeiten und Prioritäten.

-

Jobarchitektur / Rollenarchitektur

Strukturierte Beschreibung und Systematisierung von Rollen, Skills und Leveln innerhalb einer Organisation. Bestandteile: Rollenprofile, Kompetenzanforderungen, Karrierestufen (z. B. Junior, Senior, Lead).

-

Arbeitskreis

Eine temporäre oder dauerhafte Gruppe von Personen, die gemeinsam an einem Thema oder Problem arbeitet. Merkmale: oft interdisziplinär, Ziel: Austausch, Entwicklung von Lösungen oder Empfehlungen.

-

Agile Frameworks

Strukturierte Vorgehensmodelle, die auf den Prinzipien des agilen Manifests basieren und Organisationen dabei unterstützen, Projekte flexibel, iterativ und kundenorientiert umzusetzen. Agile Frameworks helfen Teams, schneller auf Veränderungen zu reagieren, Risiken frühzeitig zu erkennen und Produkte mit höherer Qualität und Kundenorientierung zu liefern.

Scrum

Rollen wie Product Owner & Scrum Master, feste Sprints, tägliche Stand-ups.Kanban

Visualisierung des Workflows, kontinuierlicher Durchfluss, WIP-Limits.SAFe

Skalierung agiler Prinzipien auf Unternehmensebene.LeSS

„Large Scale Scrum“ – Scrum für mehrere Teams.XP (Extreme Programming)

Fokus auf technische Exzellenz, z. B. durch Pair Programming und Test-Driven Development. -

Skills / Kompetenzen

Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse, die eine Person zur Ausübung einer Rolle oder Tätigkeit benötigt. Unterscheidung: Hard Skills (fachliche Kompetenzen wie Programmieren, Buchhaltung), Soft Skills (soziale Kompetenzen wie Kommunikation, Teamfähigkeit).

-

Skills-Framework / Kompetenzmodell

Systematische Darstellung und Kategorisierung von Kompetenzen, die in einer Organisation benötigt werden. Zweck: Transparenz über Anforderungen, Grundlage für Personalentwicklung und Karrierepfade.

-

Skills-Management

Strategische Planung, Erfassung und Entwicklung von Kompetenzen in einer Organisation.

Ziel: Sicherstellen, dass die richtigen Skills zur richtigen Zeit verfügbar sind. -

Capability

Capability (Deutsch: Leistungsfähigkeit) bezeichnet die Fähigkeit einer Organisation, eines Teams oder eines Systems, bestimmte Aufgaben, Prozesse oder Ziele effektiv und effizient zu erfüllen. Im Unternehmenskontext umfasst sie sowohl personelle, technische als auch organisatorische Ressourcen und Kompetenzen. „Capability“ unterscheidet sich von „Kapazität“. Während Kapazität die Menge beschreibt, die geleistet werden kann, beschreibt Capability wie gut etwas geleistet werden kann.

-

Governance

Governance bezeichnet die Gesamtheit der Führungs-, Steuerungs- und Kontrollmechanismen, mit denen Organisationen ihre Ziele, Werte und Regeln umsetzen. Sie schafft klare Verantwortlichkeiten, Entscheidungsstrukturen und Rahmenbedingungen für ein regelkonformes und zielgerichtetes Handeln. Governance legt den Rahmen fest, wer in einer Organisation was entscheiden darf, wofür verantwortlich ist und wie diese Aufgaben kontrolliert und abgestimmt werden.

-

RACI-Matrix

Die RACI-Matrix ist ein Werkzeug zur Rollen- und Verantwortlichkeitsklärung in Projekten und Prozessen. Sie zeigt übersichtlich, wer für welche Aufgaben zuständig ist und zwar anhand der vier RACI-Kategorien:

Responsible: Zuständig für die Durchführung

Accountable: Rechenschaftspflichtig, Entscheidungsträger

Consulted: Konsultiert, eingebunden

Informed: Informiert

Dieser Beitrag wurde von der Arbeitsgruppe Berufe / Rollen der ICT erstellt.

Autor: Silvan Von Arx